一株梅尼小环藻的分离纯化及鉴定

近年来,菲律宾蛤仔、缢蛏、美洲帘蛤等贝类育苗产业快速发展,寻找优质的硅藻种源、开展池塘藻类的定向规模化稳定培育,已成为贝类产业重要的技术需求。本文从福建省东山近海的养殖海水中分离得到了一株土著硅藻优势种。通过普通光学显微镜以及扫描电子显微镜分析观察,明确了该土著藻种的形态特征类同于梅尼小环藻,然后基于18S rRNA 基因以及rbcL 基因的基因序列开展了分子鉴定,确定为梅尼小环藻。梅尼小环藻(Cyclotella meneghiniana)隶属于硅藻门、中心藻纲、圆筛藻目、圆筛藻科、小环藻属,大部分生活在淡水环境中,少数生活在一些咸水湖或者海洋环境中(李长玲,2017)。

一、材料与方法

福建省东山县近海的鱼虾混养池塘中,初步发现一株硅藻优势种,然后基于水滴分离法和微管分离法进行分离纯化,并采用f/2培养基,按如下条件在光照培养箱中扩培保种:光照强度范围为100~200 微摩/(米2·秒),光暗周期为昼12∶夜12,培养温度(22±1)℃,每天定时摇藻3~5次。

1.光学显微镜观察

该株硅藻优势种经过分离纯化后进行形态鉴定及分子鉴定,确定其所归属的种属。在光学显微镜10×100倍下观察并拍照,依据形态学特征进行初步鉴定。

2.电镜观察

取来新鲜并处于硅藻对数生长期的水样50 毫升左右,浓缩水样呈藻泥状。制备硅藻壳:进行离心浓缩后留1毫升样品于试管中,加入同等体积(1 毫升)的分析纯浓盐酸,100℃水浴锅中加热22 分钟,直至原生质被除掉;用蒸馏水清洗12 次,将样品洗至中性,再干燥后镀金。之后用Jeol JSM-6390LV扫描电子显微镜观察。

3.分子鉴定

(1)基因组DNA 提取。用植物DNA 试剂盒进行提取。18S rRNA 和rbcL 基因序列的扩增用Taq PCR 混合试剂盒进行。反应体系为25 微升∶12.5 微升Taq Master MIX;上下游引物各1.0 微升(引物保存浓度10 微摩/升);DNA 模板1.0 微升;最后加9.5微升dH2O定容到25微升。PCR循环扩增在iCycler 中进行。PCR 反应条件为:94℃预变性4 分钟,94℃变性30 秒,51.4℃退火30 秒,72℃延伸2 分钟,共计35 个循环,然后72℃延伸10分钟。

PCR 扩增产物用2%的琼脂糖凝胶电泳检测,EB染色,凝胶成像系统记录实验结果。随后用TAKARA 凝胶试剂盒进行纯化,送至厦门铂瑞生物技术公司测序。

(2)序列分析。将测序结果通过NCBI数据库进行Blast 在线比对。用DNAstar 中Editseq 软件统计序列的碱基含量,用MEGA 7 软件分析序列特征、同源性和遗传距离,并基于Neighbor Joining(NJ)构建系统发育树。

二、结果

1.形态特征

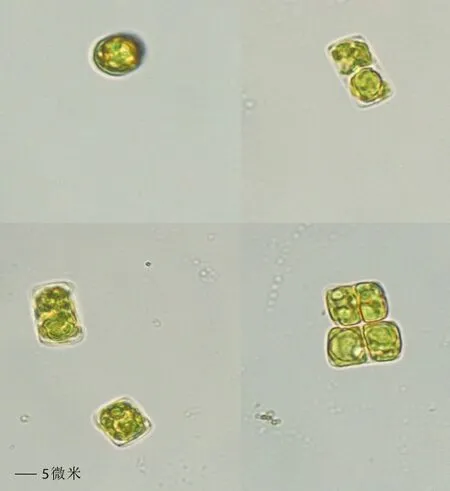

光学显微镜下观察如图1。用目镜测微尺对分离到的梅尼小环藻进行初步的直径测量,发现该藻的直径在5~16微米。

图1 光学显微镜下观察梅尼小环藻

在光学显微镜下可观察到该藻有两个面,一个壳面呈圆形,另一个壳面为方形。有部分藻细胞通过壳面相连聚集在一起,部分连成短链状群体(2~3 个细胞),部分则为单细胞。细胞形状呈现鼓形、短圆的柱状,多数具有多个小盘状的色素体,颜色为鲜绿色。该藻光学显微镜下的颜色、大小、形状都符合梅尼小环藻的特征。

在电镜下观察该梅尼小环藻亚显微结构,从梅尼小环藻样品的外部观察,在壳面中央区域有凹凸,中心区域大约占了壳面的1/2,上面还有一些不规则的颗粒——二氧化硅颗粒。其边缘区域包括条纹区域、非条纹区域且围绕着中央区,两者互为间隔分布。每5 微米左右就有5~8 个条纹,且每个条纹包含有4行网纹,网纹从中央区域边缘延伸到壳套处。再从内部壳面观察,可见壳面中央区有1个中央支持突,支持突由3个围孔围着。在边缘区,可以看到有6~13 个的壳缘支持突,每个壳缘支持突分别有两个围孔围绕着,且在壳缘区域能看见单一的唇形突。

2.分子鉴定

实验中扩增得到该土著硅藻优势种的18S rRNA 基因序列,大小约1 680 bp。扩增得到rbcL基因序列,大小约1 400 bp。用MEGA 的Kimura 双参数模型进行计算,分析13 株小环藻18S rDNA 的同源性及遗传距离结果。

小环藻物种间18S rDNA 之间的遗传距离阈值范围介于0.001~0.063。小环藻物种间rbcL 基因的同源性为90.40%~100%,遗传距离为0.000~0.100。其中该株硅藻18S rDNA与5株Genebank中梅尼小环藻的同源性为99.80%,遗传距离仅为0.002;同样,该株硅藻rbcL 基因序列与5 株梅尼小环藻同源性分别为99.50%、99.40%、99.40%、99.50% 和99.40% , 遗 传 距 离 分 别 为0.005、0.006、0.006、0.05和0.006,可知它们的同源性高,遗传差距小,亲缘关系较近。

将18S rRNA 基因序列和rbcL 基因序列分别进行Blast 比对和聚类分析,与数据库中已有的5 株梅尼小环藻的18S rRNA 序列聚为一类,包括4 株淡水梅尼小环藻和1 株海水梅尼小环藻(来自中国湛江)均聚为一类。

三、讨论

本文通过水滴分离法和微管分离法从福建省漳州市东山海域的对虾养殖池中分离到1株硅藻优势种,并基于显微和亚显微的形态观察以及分子鉴定技术,开展了该株硅藻鉴定。本文分离到的硅藻优势种的花纹与细胞壁、壳面形态、壳缝、轴面等形态特征,符合梅尼小环藻的形态特征。

硅藻的生境特征也是分类学上的重要参考,其中盐度被认为是微藻分布的重要屏障,通常同一株微藻较少能同时高度适应海水和淡水。但也有例外,T. gessneri 作为一个大的藻类分支,在海洋、半咸水和淡水都有生存的物种(Alverson,2007)。同样,小环藻也是“广盐性”物种, 特别是梅尼小环藻的淡水物种与海水物种同属一个物种,这表明它可能代表为数不多的由海洋栖息地到淡水转变的分类群(李长玲等,2017;Scheggia Q J,2009)。

因此,从分类学上来说,仅仅依据形态学差异和生境特征来鉴定物种,可能发生一定的差错,特别是淡水和海水的梅尼小环藻很有可能会被错误地鉴定为不同的物种,于是分子鉴定技术就发挥了重要作用,在硅藻物种的分类和界定研究上具有重要意义。许多学者利用18S rRNA 基因鉴定了各类硅藻,并且用系统发生树对它们间的亲缘关系进行了分析鉴定(Sorhannus,2017;Stepanek,2014)。本文采用18S rRNA 和rbcL 基因开展的分子鉴定结果表明,18S rRNA 和rbcL 基因的大多数序列结果和相应序列的相似度在95%以上,并且该梅尼小环藻与海水、淡水的梅尼小环藻都在一个聚类分枝上。

此外,小环藻是对虾养殖中后期池塘常见的优势种,也是双壳贝类的优质饵料,其直径为5~16 微米,特别适合贝类幼虫与稚贝摄食。利用池塘的天然微藻进行双壳贝育苗及养殖是近年来重要的产业发展方向,特别是硅藻定向培养技术不仅对于维持对虾池塘的生态稳定,而且对于促进双壳贝类的规模化养殖具有重要意义。

特定海域的硅藻土著种是经过长期的自然选择并适应当地环境条件的类型,开展土著种特别是优势土著种的分离纯化,可为定向培育提供适应海域环境的优质硅藻种源。福建省漳州市是重要的蛏苗和菲律宾蛤仔的苗种产地和养殖区,贝类饵料生物的种类和质量对于产业发展非常重要,已有研究表明,采用硅藻及其他藻类的混合投喂方式可有效促进稚贝生长(何进金,1984)。本文分离纯化了1株属于福建省漳州市的硅藻优势种,并鉴定为梅尼小环藻,也是优质的贝类饵料,对于促进鱼、虾、贝生态耦合养殖具有重要意义。

声明:本站属公益性没有商业目的的网站,上列文章仅供个人学习参考。本站所发布文章为原创的均标注作者或来源,未经授权不得转载,许可转载的请注明出处。本站所载文章除原创外均来源于网络,如有未注明出处或标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时联系我们!

欢迎关注本站(可搜索)"养鱼E线"微信公众帐号和微信视频号"养鱼一线"以及头条号"水花鱼@渔人刘文俊"!